作者简介 : 黄昉,2021年毕业于浙江大学哲学系,获哲学博士学位。 现为中山大学哲学系(珠海)博士后。 主要研究领域为休谟的心灵哲学以及当代心灵哲学,主要兴趣在于对心灵模型的考察和建构。

摘要: 《人性论》第二卷中对情感的讨论聚焦于情感的类型和与之相对应的机制。 大部分情感机制都共享着“原因—感觉—对象”的三元结构,其反映的是注意力与情感感觉之间的双向关系。 依据于三元结构的具体表现,情感机制可以被分为五个层级,分别是本能机制、基本机制、属人机制、同情机制和内在机制。 相应的是五个层级的情感类型。 除了横向的层级区分之外,情感类型还能依情感感觉的形态而纵向分为态度与动机两类。 由此,一个完整的情感体系得以呈现。 在这一体系中,人类经验也得到了系统性的区分。 所以这一体系最终系统性地反映了人类心灵在面对各种类型的经验时所具有的各类反应。

关键词: 情感 类型 机制 休谟 《人性论》

在《论情感》一文的结尾,休谟坦言自己讨论情感的主要意图在于表明情感的产生和表现受决定于特定的有规律的机制,就像在自然哲学的任何一个部分中都能发现相应的定律一样。 [1]在《人性论》第二卷中我们可以看到休谟的确专注于对情感的发生机制的挖掘和呈现。 这一研究路径的一个重要结果是让我们看到“恐怖、惊惶、惊愕、焦虑和其他那一类的情感,都只是各种各样程度不同的恐惧”,以及“爱可以表现为柔情、友谊、亲密、尊重、善意和其他许多的形式”,也就是说每一类情感中都存在着一个“情感类型”,这些具体情感都只是这个情感类型的不同表现形式。 [2]而判断情感是否同属于一类的标准即在于它们是否“由同样原因发生”,亦即它们是否有相同的发生机制。 [3]因此,特定的情感机制对应着特定的情感类型,休谟对情感机制的讨论因而也就是对情感类型的讨论。

对于情感类型和机制的讨论能帮助我们更为清晰准确地了解各种具体情感的本质和性质,以及它们发生时的具体心理过程。 但其更深刻的哲学意义还在于,基于全面的类型与机制研究,我们将进而发现各种情感之间的内在联系,从而得到一个完整的情感体系。 这一体系将系统性地呈现心灵与世界如何通过情感来进行互动。 因此,对情感的这一系统性研究将能帮助我们更为深入和全面地了解休谟的心灵学说,从而挖掘出休谟在人性研究中所做的、尚未为我们所充分意识到的贡献。

尽管《人性论》第二卷中的一些情感机制(如“双重关系机制”“同情机制”)和情感类型(如“间接情感”)已经受到众多讨论,对该卷中所有情感机制和类型的系统性讨论却还并不多见。 本文所要进行的正是这方面的工作。 我们将首先呈现出为绝大多数情感机制所共享的“三元结构”这一情感的“元结构”,并指出该结构及其中要素的一般性质。 之后我们将以此为模型讨论各种类型的情感,并在最后以此为线索而串联起所有的情感类型与机制,从而最终呈现出完整的情感体系。

情感需要被引发,出现后又会对心灵有所推动。 我们接下来将会看到,除了本能机制以外,所有情感机制都以这种方式运行。 因此,几乎所有情感机制中都有三部分要素,即情感的原因、感觉和对象。

情感的原因是能引起快乐或痛苦的事物。 [4]当情感的原因出现后,相应的内在感觉随之产生,此即情感的感觉。骄傲、爱和喜悦等情感会令人快乐; 谦卑、恨和悲伤等情感则会令人痛苦。[5]所以与情感的原因一样,情感的感觉同样有着苦乐性质。 同时,情感总有其特定的对象,“爱”总是“对某人(或物)的爱”,我们在愤怒时也总是“冲着某人(或物)发火”。

对于情感的这一指向,休谟的描述是: “观点的固定”和“注意的转向”。 [6]

这意味着所谓情感的对象实际上指的是情感发生后的注意力对象。 [7]这进一步意味着,情感感觉会推动着心灵将注意力投向特定的对象。 这正是休谟对情感意向性的理解,[8]因而也就是休谟体系中情感感觉与身体感觉的区别之所在: 后者仅是单纯的感觉; 前者则具有意向性,会影响注意力活动。 此外,情感的原因同样与注意力有关,例如欲望和厌恶是对善和恶的“单纯的考虑”。 [9]这也就意味着,只有当情感的原因为心灵所注意之后,情感的感觉才能被引发。

因此,情感的三元结构所反映的实际上是注意力与情感感觉之间的双向互动: 心灵对具有苦乐性质的特定对象的注意会引发同样具有苦乐性质的特定的内在感觉; 而这一内在感觉的发生又会推动着心灵将注意力固定于特定的对象之上。 需要注意的是,在这一过程中,内在感觉并未成为注意力的对象。 当我因一个人对我的伤害而对其心生愤怒时,我将首先注意他对我造成的痛苦,然后紧接着就注意这个人,而不会先注意愤怒的发生并对其进行考虑之后才接着注意这个人。 在这整个过程中,我们往往甚至不会意识到自己处于愤怒之中。 对于其他情感来说同样如此。 这也就意味着注意力活动与情感感觉的发生活动是两个相分离的活动,它们并行于心灵之中,它们的对象至少在整个情感发生过程的大部分时间中也将并置于心灵之中。

除了意向性外,情感感觉有别于身体感觉的另一个地方是“印象的联结”(associations of impressions)这一为情感感觉所独有的性质。 印象的联结是休谟在讨论情感时提出的心灵原则,即“所有类似的印象都联系在一起,一个印象一发生,其余的就立刻随之而来”。 [10]就感觉印象而言这一说法是难以理解的,一个苹果的出现并不意味着其余的与之类似的对象(例如其他的苹果)也会跟着出现。 但对于情感来说这却的确是经常会发生的现象。 我们不难体验到“悲伤和失望产生愤怒,愤怒产生妒忌,妒忌产生恶意,恶意又产生悲伤,一直完成整个一周为止”。 同样,当我们心生喜悦时也很容易产生爱情、慷慨、怜悯、勇敢和骄傲等类似的情感。 [11]因此,虽然休谟并未明确声明,但我们应该将印象间的联结理解为仅仅是情感感觉间的联结。

印象的联结只能由情感间的类似所引起。 [12]而情感间的类似则与我们马上要对情感感觉进行的一般性分类有关。 情感感觉有两种不同的形态,我们选取喜悦和欲望这两种情感来呈现这一区分。 喜悦和欲望是我们面对令人快乐的对象时最直接的反应。 当我们注意于令人快乐的对象时,就会产生喜悦的感觉,而这一感觉又会让注意力固定于原本的这一对象之上。 同时,若我们所注意的这一对象是我们尚未得到但相信自己能得到的对象时,我们还会产生欲望。 与喜悦不同的地方在于,欲望不仅会使注意力固定于其对象上,还会引发相应的心灵和身体活动去实现这一目标,这意味着欲望会提供另外的动力推动心灵和身体进行活动。 因此,在喜悦和欲望的机制中我们能看到情感感觉发生作用的两种方式: 或者只是产生感觉并固定注意力; 或者除此以外还会产生动力从而推动相应的心灵和身体活动。 我们将前一种感觉称为“态度感觉”,将后一种感觉称为“动机感觉”; 相应地,将只有态度感觉参与的情感机制称为“态度”,而将动机感觉参与的情感机制称为“动机”。

因此,喜悦和欲望是我们面对令人快乐的对象时的态度和动机。 而当我们面对的是令人痛苦的对象时,则会产生悲伤和厌恶作为态度和动机。 对比喜悦和悲伤我们能看到态度感觉中的进一步区分: 喜悦令人快乐,悲伤令人痛苦。 之后我们将会看到,所有其他类型的态度也同样如此,其感觉或者令人快乐,或者令人痛苦。 因此,态度感觉又分为两类,亦即“快乐感觉”和“痛苦感觉”。

对比欲望和厌恶我们则可以看到动机感觉中的进一步区分: 欲望提供的动力推动的是趋向其对象的活动; 厌恶则正相反,推动的是躲避其对象的活动。 对于其他的动机来说同样如此。 因此,动机感觉也可以分为“趋向性感觉”和“躲避性感觉”两类。 同时,动机中也会有快乐感觉和痛苦感觉的出现。 首先,动机与态度一样始于对特定苦乐对象的注意,而态度感觉是心灵对这一注意的直接反应,这意味着在动机中同样会出现态度感觉,从而在欲望中会有喜悦发生,在厌恶中则会有痛苦。 同时,动机感觉本身也会有苦乐性质: 在作为动力进行推动时,动机感觉是令人痛苦的,也就是我们在“欲火焚身”时会具有的那种痛苦。 而在动力消失后,心灵则会因痛苦的消失而感到快乐,也就是“释然”的感觉。 动机感觉的消失有三种方式: 一是动机感觉所推动的行动成功达成其目标; 二是心灵发现目标不存在或者不可能达到; 三是动力感觉随时间流逝而逐渐减弱直至最终消失。 此外,动机的发动有其特定的条件: 动机的目的在于趋乐避苦,所以仅在我们有这一需要时才会发生。 [13]这意味着当我们已经处于快乐中时动机将不会出现,只有当我们处于痛苦之中或至少是缺乏快乐时动机才会发生。

在完成对情感感觉的区分之后,让我们回到印象的联结所需要的类似上来。 因为情感感觉分为态度感觉和动机感觉两类,同时它们又各自有苦乐性质和动力方向上的进一步区分,所以情感感觉间有四种可能的类似关系: 同样是快乐的、同样是痛苦的、同样是趋向性的和同样是躲避性的。 因而也就有了相应的四种得以引发印象的联结的条件。 因此,“两个印象不但当它们的感觉互相类似时是互相关联的,而且即当它们的冲动或方向互相类似、互相对应时,这两个印象也是互相关联的”。 [14]

至此,我们完成了预备性的讨论并得到了一系列概念: 情感具有“原因—感觉—对象”这一三元结构,其体现的是注意力与情感感觉之间并行的双向互动关系。 情感感觉有意向性和印象的联结这两个身体感觉所不具备的性质并能被进一步地划分,而所划分的结果也正就是印象的联结得以发动的条件。 借助于这套概念工具,我们接下来开始对情感类型与机制的具体分析。

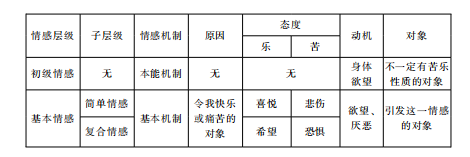

接下来的讨论中我们将会看到,与机制相对应的情感类型并非情感类型的最小单位,在其中还会有进一步的划分。 为了论述的清晰起见,我们将与机制对应的情感类型称为“情感层级”。 休谟对情感层级的最引人注目的区分当属直接情感与间接情感的区分,这是其情感理论中唯一独创的、没有历史渊源的区分。 [15]

但实际上在直接情感中还包含了两类机制不同的情感,也就是说直接情感中还存在着两个情感层级。 第一类情感产生于“自然的冲动或完全无法说明的本能”而并不由苦乐原因所引起,所以其机制中只有情感感觉和情感对象两个要素。 [16]我们称这一机制为“本能机制”,其所对应的情感则为“本能情感”。 属于本能情感的有食欲、性欲等肉体欲望以及善意和愤怒。 [17]善意是“使所爱者享有幸福的欲望,以及反对他受苦的厌恶心理”; 愤怒则正相反,是让所恨者受苦的欲望和对其享福的厌恶。 [18]由此可以看到,这类情感中只有动机没有态度,其具有最简单的情感机制: 动机感觉出现,其使心灵注意于特定对象,并推动心灵和身体以此对象为目标进行活动。

除了本能机制,情感的三元结构适用于所有其他的情感机制,因而也就适用于直接情感中的另一种情感机制。 当快乐或痛苦的印象或观念出现于心灵中时,喜悦或悲伤、欲望或厌恶以及希望或恐惧就会“最自然地并且不用丝毫准备而发生”。 [19]前两对情感的发生机制我们在第一节对情感感觉的分类中已经有所呈现: 当心灵注意于令人快乐或痛苦的对象,就会随之产生同样令人快乐或痛苦的内在感觉,而这一内在感觉又会将心灵的注意力继续固定于那同一个对象之上。 [20]

此即喜悦和悲伤的发生机制。 当心灵注意于我们尚未得到但相信自己能够得到的令人快乐或痛苦的对象时,趋向性的或躲避性的感觉会随之产生,这一感觉又会将注意力继续固定于同一个对象上并推动心灵与身体进行以获得或者是避免此对象为目的的活动。 [21]此即欲望和厌恶的发生机制。 此外,当令人快乐或痛苦的对象处于不确定的或然状态,此时引发喜悦和悲伤的原因将交替出现,从而使得两种情感活动也交替进行。 在这种交替中,喜悦和悲伤的内在感觉将混合在一起从而形成新的内在感觉。 同时,喜悦和悲伤在此对象一致,所以新形成的内在感觉也会将注意力固定于这同一个对象之上。 根据喜悦的原因所占可能性的大和小,因而也就是喜悦的内在感觉在新感觉中占比的多和少,所产生的也就将是希望或者恐惧的内在感觉。 [22]这就是希望和恐惧的发生机制。

同时,对比本能机制中的欲望和基本机制中的欲望我们能看到: 前者的对象并不一定具有苦乐性质,例如那些我们为了维持生命而必需的食物和水等; 而后者的对象则总是具有苦乐性质的,比如美食或者是美酒等。 这正就对应着古希腊哲学和希腊化哲学中经常作出的“必要欲望”与“非必要欲望”的区分。

因此,喜悦和悲伤、希望和恐惧以及欲望和厌恶这三对情感是我们面对令人快乐或痛苦的对象时所具有的六种最直接因而也是最基本的反应,我们将它们统称为“基本机制”。 喜悦和悲伤是我们面对具有苦乐性质的确定的对象时的“基本态度”。 希望和恐惧是我们面对具有苦乐性质的不确定的对象时的“基本态度”。 欲望和厌恶则是我们面对自己尚未得到的、不论确定与否的、具有苦乐性质的对象时的“基本动机”。 它们能衍生出一系列具体的情感: 例如当我们所希望发生的事情最终没能发生时,因原有的喜悦尽数消失而凸显出来的悲伤就是失望; 而如果我们恐惧的事情并未发生,因原先悲伤的消失而留存下来的喜悦就是庆幸。 此外,基本机制在其他更为复杂的情感机制中也占据着核心地位,这一点我们将能够在接下来的讨论中看到。

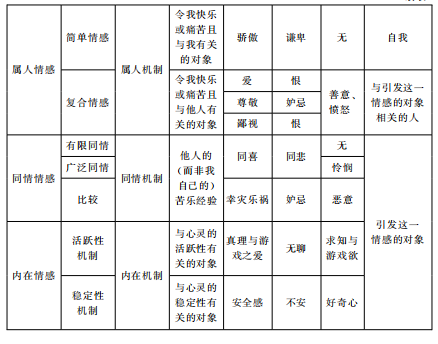

当我们面对的是与人有关的苦乐对象时,更复杂的情感机制会被引发,由此产生的是休谟所谓的“间接情感”。 间接情感的核心是骄傲、谦卑、爱与恨这四种情感,它们共享着同一套机制,我们称此为“属人机制”。 接下来,我们从骄傲开始对这一机制的讨论。

若我们注意到一个令人快乐的对象,同时这一对象与我有关系——它或者是我自己的性质或行为,或者是我的所有物或我的行为的结果,或者存在于我的附近——这时我将产生有别于喜悦的另一种令人快乐的情感感觉,并将注意力固定于自我之上。 这一机制即骄傲的发生机制。

这一机制中有四个要素,分别是情感的原因、原因带来的快乐感觉,作为情感对象的自我以及情感感觉。 它们之间有着“双重关系”: “刺激起那种情感的原因和自然赋予那种情感的对象是关联着的; 而原因所分别产生的那种感觉也和情感的感觉是关联着的: 那种情感就由观念和印象的这种双重关系产生出来。 ”[23] 这就是休谟用来解释间接情感的“双重关系机制”。

对于这一机制有着两个较为严重的误解。 第一个误解与双重关系机制的具体运行方式有关。 休谟从未明确论述过这一机制的具体运行方式,我们很容易认为这四个要素之间存在的是线性因果关系。 若是这样的话,骄傲的产生机制将表现为: 某个与我有关的事物给我带来了快乐,这一快乐借由印象间的联结引出骄傲,骄傲又引出自我观念,从而使我将注意力放在自我观念之上。 [24]这种线性解读的问题显而易见: 其无法体现观念间的关系在该机制中的作用。 与此相关的是这种线性理解中包含的第二个误解,亦即将原因带来的感觉理解为其所直接产生的快乐。 要正确理解双重关系机制的运行方式就需要先正确理解究竟什么是原因带来的感觉,所以我们在此先讨论第二个误解。

就如我们已经指出的,印象的联结,亦即双重关系中的印象的关系只能发生于情感之间,而快乐本身并非情感,因此作为联结的一端的原因之感觉所指的不能是原因所直接带来的快乐,而应该是心灵在注意到这一对象和它带来的快乐后产生的喜悦。 虽然在提出这一机制的这一文段中休谟所指的原因的感觉似乎的确是它所直接造成的快乐,因为他说这种感觉是“独立于情感之外的痛苦或快乐”。 [25]但我们需要注意,这里的“情感”并非泛指的所有情感,而仅仅指双重关系机制所要产生出来的情感,亦即骄傲。 同时,喜悦本身也是令人快乐的,因此也并不违背这里休谟的说法。 其次,在T 2.1.9.5中休谟更是直言: “当心灵遇到一个与己有关的对象出现因而感到骄傲或谦卑情感的时候,除了思想的关系或推移以外,还有被其他原则所产生的一种情绪或某种原始印象。 ”这足以证明双重关系机制所考虑的原因带来的感觉是喜悦而非原因本身直接带来的快乐。

基于此,我们得以回到对双重机制运行方式的讨论。 既然原因带来的感觉所指的是原因所引发的喜悦,那么就如我们在第一节中指出的,这两个因素间的环节就应该是心灵在注意这一对象的同时产生了喜悦的感觉。 这意味着在此发生的并非注意力的转移,心灵并非在注意该对象后转而注意它带来的感觉。 在这一环节中,心灵始终注意着这一对象,同时感受着对它的喜悦,这两个要素描述的是在心灵中同时发生的两个活动。 之后,因为印象的联结,喜悦的感觉引出骄傲的感觉。 同时,原因与自我间有着观念间的关系,而观念间的关系的作用在于其中一个观念出现于心灵中时能将另一个观念自然地引出。 [26]这也就意味着在心灵注意着原因观念之后,自我观念将因此而出现于心灵中。 因此,以心灵对原因的注意为起点,印象的关系,亦即喜悦感觉对骄傲感觉的引出,与观念的关系,亦即原因观念对自我观念的引出,这两种活动在心灵中同步进行。 同时,骄傲感觉的对象也正就是自我观念,所以在骄傲感觉和自我观念产生之后,注意力也就被骄傲感觉推动着从原因观念转移到自我观念之上。 由此,双重关系机制得以实现。 因此,双重关系机制并非印象与观念间因果活动的三次接连进行,而是观念的产生与感觉的变化的同步进行以及之后对注意力活动的联合推动。 由此,“促进观念推移的那些原则在这里和影响情感的那些原则会合在一种运动里面,使心灵上起了双重的冲动”。 [27]在此可以看到,相比于基本机制,这一机制中不仅有注意力和情感感觉的活动,还有观念产生的活动。 同时,在这一机制中,心灵发生了注意力的转移而不像在基本机制中那般始终注意于同一个对象。

当我们面对的是与自我有关的快乐对象时,骄傲将通过双重机制产生; 当我们面对的是与自我有关的痛苦对象时,从双重关系机制中产生的将是谦卑; 当我们面对的是与他人有关的快乐对象时,从这一机制中产生的将是对此人的爱; 相反,当我们面对的是与他人有关的痛苦对象时,这一机制则将带给我们对此人的恨。

因此,骄傲、谦卑、爱与恨是我们对人所具有的四种基本反应模式。 骄傲与谦卑是我们对自我所具有的基本反应模式。 当我们面对着与自己有关的快乐对象时,就会心生愉快之情并注意着自己; 而当我们面对的是与自己有关的痛苦对象时,则会痛苦地注视着自己。 如学者们所指出的,“骄傲”与“谦卑”这两个词的使用并不完全恰当。 [28]当我们对自我的快乐反应与引起这一反应的原因的令人快乐的程度相一致时,我们具有的是自信; 当我们为了获得骄傲之乐而有意向他人显示我们的快乐原因时,我们具有的是虚荣; 而当我们过于容易地表现出对自我的快乐反应时,我们所具有的才是日常意义上的骄傲。 就如上文已指出的,骄傲在此指代的是一个情感类型,其中包含了许多条件和表现不同但机制相同的情感。 同样,谦卑作为一个情感类型,也包括了许多具体情感。 当我们面对与自我有关的痛苦对象而自然地表现出对自己的痛苦反应时,我们具有的是羞愧; 当我们主动寻找谦卑的原因从而主动引起对自我的痛苦反应时,我们具有的才是日常意义上的谦卑; 而当我们面对谦卑的原因却没有足够的痛苦反应时,则是不知羞耻。

爱与恨则是我们在面对与他人有关的快乐和痛苦对象时对他人的快乐和痛苦反应,我们同样能在其中找到许多表现不同的具体情感。 我们对爱的具体情感的区分主要依其对象的不同而进行,如亲情、友情、爱情等。 同时,与对象上的区别相伴随的还有每一种爱在原因上的不同,亲情主要来自供养与照顾,友情主要来自共同玩乐,爱情则主要与审美和性欲有关。 同样,恨也有不同的具体表现,不同于爱的地方则在于,恨的具体情感之区分似乎主要取决于其强烈程度。 微弱的恨我们一般称之为讨厌,程度较深的恨才会被我们称为恨或憎恨。

骄傲、谦卑、爱与恨也会相混合并产生新的情感。 在考虑他人的令人快乐的品质或事物时,我们或者在这一观察中产生对此人的爱,或者将其与我们自己稍逊的同类对象进行比较从而产生谦卑,又或者将这两种观察方式相结合,从而形成对此人的尊敬。 因此,尊敬是由爱与谦卑混合而成的复合情感。 相应地,鄙视则是恨与骄傲的混合物。 [29]

在这里和在基本情感中我们都能看到简单情感与复合情感两个子层级。 但休谟并未穷尽属人复合情感这一子层级中的所有情感。 尊敬是令人快乐的情感,这意味着在它的组成中快乐情感亦即爱的比重是要大于谦卑这种痛苦情感的。 可以想见的是如果在爱与谦卑的混合中,谦卑的比重大于爱,由此产生的将会是妒忌而非尊敬。 同样,鄙视中骄傲比恨要来得明显,这意味着鄙视之中骄傲的成分要多于恨的成分。 因此,当恨超过骄傲,鄙视也将被另外的情感取代。 但这种情感似乎并没有属于自己的名字,这或许是因为它作为复合的恨,与简单的恨并没有太大区别,因而未被注意到并与简单的恨相分离。 此外,虽然这四种属人复合情感都是爱或恨与谦卑或骄傲的混合,但因为它们都以他人为对象,所以它们实际上仍然是爱或恨,或者说是它们的变形。

同时,若考虑态度与动机的区分我们可以看到,骄傲、谦卑、爱与恨这四种情感都是态度。 其中,骄傲与谦卑“并不伴有任何欲望,并不直接刺激起我们的行动”; 爱与恨则“本身并不是自足的,也不停止在它们所产生的那种情绪中,而是把心灵带到更远的对象上”。 [30]爱带来的是“使所爱者享有幸福的欲望,以及反对他受苦的厌恶心理”,恨带来的则是“希望所恨者受苦的欲望,以及反对他享福的厌恶心理”。 [31]也就是说,爱会带来对所爱者的善意,恨则会带来对所恨者的愤怒。 爱与善意并不是同样的情感,恨与愤怒同样如此。 这从它们的机制上也能看出来: 爱和恨产生于双重联结机制,善意和愤怒则产生于本能,正是这一本能将爱与善意、恨与愤怒结合在一起。 [32]由此,我们也能看到为什么善意与愤怒不具有完整的情感结构: 因为它们的原因已经包含在了爱与恨中,不再需要由另外的原因引发。 因此,我们可以将善意与愤怒视为属人机制中的动机。 在此可以看到,善意与愤怒被我们同时包含于本能机制和属人机制中,我们将在本文最后一节的情感分类中处理它们的归属问题。

善意与愤怒和基本动机不一样的地方在于,它们并不以我们自身能得到的快乐或痛苦为对象,而是以他人的快乐和痛苦为对象。 与此相对照,我们也就能理解骄傲与谦卑没有相对应的动机的原因: 骄傲与谦卑以自我为对象,而以自我的苦乐为对象的动机已经存在于基本动机之中。 此外,善意与愤怒还不像基本动机一样是单一方向的简单动机,而是包含了趋向性感觉和躲避性感觉的复合动机。 同时,爱是快乐的态度,但它却仍然能引出相应的动机,亦即善意。 这并不与我们上文说的动机只能产生于痛苦状态这一说法相冲突。 因为善意在此的对象并非我们自身的快乐和痛苦,而是被爱者的快乐和痛苦,所以触发善意的条件不在于自身的快乐与否,而是被爱者的快乐与否。 当被爱者处于痛苦中时,我们会厌恶他的痛苦并欲求他的快乐。 当他已经处于快乐之中时,动机的目的已经实现,因而也就不会触发。 对于愤怒来说同样如此: 当所恨之人处于快乐中时愤怒才会被引起; 当所恨之人已经处于痛苦中时,愤怒动机已经实现因而也就不会被引起。

这一层级的情感赋予人与其相关物之间的关系以方向性,在其牵引之下,在人与其相关物间,我们的注意力就总是从相关物转移到人之上而非相反。 由此,人成为由他自己与他的相关物组成的关系网络的中心。 [33]同时,这类情感还使得我们将人本身作为对象。 引起我的骄傲的或许是我出众的节奏感,但我在骄傲时所设想的并不仅是(甚至并不主要是)我的节奏感,而是有着出众节奏感的“我”。 对于他人的爱恨之情同样如此。 [34]也正是因为如此我们才称这类情感的机制为“属人机制”。 与此形成鲜明对比的是基本机制的运作模式: 如果我仅仅对我的节奏感产生喜悦而不因此产生骄傲,此时我的眼中就不会有“我”而只有节奏感。 因此,基本情感和属人情感分别指示出我们对物与对人所具有的反应模式,即使基本情感的对象有可能是人而属人情感的原因往往是物。 需要注意的是,我们在此进行的只是单纯的描述性讨论而不带有任何价值判断,属人情感并不总比基本情感更为可取,尤其是在以自我或与自我相关的事物为对象的时候。 但这需要进一步的讨论,我们在此将不再展开。

基本机制与属人机制都发端于自身经历的快乐和痛苦。 即使是不以自身苦乐为对象的善意和愤怒也需要由爱与恨引起,而后者来自自身经历的苦乐。 换言之,这两类机制都是对自身经验的反应模式。 除此之外,我们还能对并非发生在自己身上的、他人的苦乐经验发生反应,这是由同情机制实现的。

对于休谟来说,同情是使我们能够经过传达(communication)而接受他人情感的机制。 [35]当他人将情感表现在表情、举止、言谈等外在表现上时,我们由此意识到他人此时的情感,从而具有了这一情感的观念。 同时,这一观念与自我观念相关,而自我观念具有强烈的活泼性,因此这一观念借由与自我观念的关系而获得大量的活泼性。 又因为印象与观念间只有活泼性程度上的差别,所以这一观念在获得足够活泼性后就转变为印象。 由此,这一最开始的想象现在成为我们真正具有的情感。 [36]

这一机制在几个细节上有待进一步澄清。 首先,我们并非直接感受到他人的情感,而是通过情感的结果,亦即他人的外在表现反推至情感本身。 [37]这一环节得以可能的前提是我们已经在类似的情感体验与外在表现之间形成了习惯性关系,从而在后者出现时就会联想到前者。 这意味着我们在此实际上是根据自己的过往经验在想象与之类似的观念。 其次,我们过往的经验并不一定要和他人的当前经验完全一致才能引发同情。 我或许从没体验过牙痛,但当我面对一个牙痛之人时,我仍然能就疼痛本身而同情他。 [38]当然,我们所能调动的经验与他人经验越相似,同情机制越容易引发,所产生的情感也将越强烈。 [39]最后需要说明的是我们最初得到的情感观念是如何与自我观念相关的。 这一点休谟并未讲明,我们认为这里的自我观念实际上指的是我们对过往经历的回忆,而情感观念与之有类似关系。 [40]还是在面对牙痛之人的例子中,这里的自我观念就是我们对自己某次痛苦经验的回忆,其中既有我们当时的痛苦感觉,也有因此而产生的悲伤等情绪。 而这些回忆无疑与我们所想象的牙痛之人的悲伤观念相类似。

由此,我们得以更为详细地描述同情机制: 首先我们注意到他人的外在表现并借由习惯产生作为这些外在表现之原因的情感观念; 因为这一情感观念与我们的某一情感回忆类似,所以心灵借由类似关系而产生出这一记忆观念; [41]又因为记忆观念本身具有充分的活泼性,[42]而观念间的关系能传递活泼性,[43]所以引起这一回忆观念的那个情感观念因此而获得大量活泼性并转变为情感印象。 这是我们至此所能得到的关于同情机制的描述。 但这还并不完整,因为我们此时只完成了从情感原因到情感感觉的描述,三元结构的后半部分则尚未能确定。

为此,我们需要进一步理解同情机制。 如我们已经指出的: 严格说来,同情并非传达情感的机制,而是以我们过往经验为材料的想象力机制,所以我们在同情中所体验的情感与他人真正具有的情感往往是不一致的。 虽然理论上只要是我们经历过的情感都可以由同情机制所重新引出,但实际上最容易由同情机制产生的是喜悦和悲伤这两种情感。 这一方面是因为喜悦和悲伤作为最基本和最广泛的情感类型,一定也是我们所经历最多的情感,所以我们对它们的回忆的活泼性最强,也最容易唤起它们。 另一方面则是因为不论何种情感,只要其是令人快乐或令人痛苦的,人们在经历这一情感时除了表现出其特有的外在表现以外,总会同时也表现出快乐或痛苦,而喜悦和悲伤是快乐与痛苦的最直接反应,因此任何令人快乐或痛苦的情感的外在表现总能够给我们提供充足的材料让我们借由同情引发喜悦和悲伤。 相反,其他的情感因为条件更为具体、苛刻,我们作为同情者不一定能够具有这些条件,所以它们并不如喜悦和悲伤那般容易产生,即使产生也往往因为条件的欠缺而不如喜悦和悲伤来得有力。 因此,因为他人的快乐和痛苦表现而产生的喜悦和悲伤将是同情所能够直接产生的主要情感。 同时,如我们在上文对双重关系机制的讨论中所指出的,其他的令人快乐或痛苦的情感也不可避免地会有喜悦和悲伤伴随。 而喜悦与悲伤的感觉会将心灵的注意力固定于引发这一喜悦或悲伤的原因之上。 所以同情机制最终将回到其发端之处,也就是引起此次同情活动的他人的快乐或痛苦经验,以它们作为对象。

因此,完整的同情机制是: 我们在注意到他人外在表现后习惯性地想象出喜悦或悲伤的观念,并通过相应的回忆赋予这一观念以足够的活泼性,使之成为真正的喜悦和悲伤; 这一情感感觉又将注意力转移至引起这一感觉的原因,亦即他人的外在表现之上,以其作为对象。 由此,我们注意着他人的快乐或痛苦,并在自身中感受着相应的喜悦或悲伤。 我们将因同情而发生的喜悦和悲伤称为“同喜”和“同悲”。

我们已经看到,同情机制的核心之一是活泼性的传递。 因此可以想见,活泼性的变化会对整个同情机制带来多大的影响。 当我们因他人的痛苦处境而产生同悲之情时,如果此人与我们有密切关系,或我们的相关记忆是强烈而活泼的,同情机制就将赋予这一情感以足够的活泼性,并驱使着我们的想象“扩散到一切相关的观念上”,对此人的一切情感进行生动的设想,“不论这些情况是过去的、现在的或将来的,也不论它们是可能的、很可能的或确定的”。 [44]由此我们获得的是对此人的广泛同情(extensive sympathy)。 反之,若最初的同情机制无法提供足够的活泼性,我们则只会停留于此人当下的痛苦之上,从而产生有限同情(limited sympathy)。 当我们对他人只有有限同情时,我们会因为同悲之情带来的痛苦而憎恨此人; 但当我们对他产生的是广泛同情时,我们则会希望此人摆脱痛苦得到快乐,亦即对此人产生怜悯。 [45]休谟对此的解释是只有广泛同情会涉及对此人将来的好运和厄运的关切,从而才会产生让此人摆脱痛苦得到快乐的欲望。 [46]但这一解释难以令人满意。 [47]首先,在休谟的系统中,除了本能,所有的欲望与厌恶都应是由自身的苦乐产生,但休谟在此并没有指出我们自身的苦乐在广泛同情中的作用。 其次,休谟似乎将广泛同情中对他人快乐的欲求和痛苦的厌恶建立于我们对他人将来命运的关切之上,但这倒置了因果。 因为我们对前景的关心其实就是对欲望和厌恶的目标是否能实现的关心,因此实际上是欲望和厌恶导致了我们对前景的关心。

我们认为,要理解广泛同情和有限同情的不同结果首先需要意识到休谟人性机制所暗含的一个前提: 心灵总会以最经济的方式趋乐避苦。 当我们因有限同情产生的同悲之情而痛苦时,最省力的摆脱痛苦的方式将是不去想此人处境从而使同悲之情直接消失。 这种情况下,我们自然无法进而产生对此人命运的关切。 之所以在此我们能直接摆脱同悲之情是因为有限同情无法为该情感提供足够的活泼性,因此这一情感是微弱无力的。 相反,当同悲之情获得足够的活泼性从而变得强有力时,它将持续霸占在意识之中而无法再仅由逃避来摆脱。 这种情况下,原本因为更为费力而不被心灵所考虑的方案此时成为唯一的出路,亦即通过帮助他人摆脱痛苦来使自己摆脱痛苦。 因此,广泛同情是因为给心灵以无法摆脱的强烈痛苦而驱使其产生了让他人摆脱痛苦得到快乐的欲望。

我们已经看到同情的两种运作方式。 同情还有第三种运作方式,其与心灵的这一性质有关: “程度较小的任何性质如果继程度较大的性质而来,它所产生的感觉便好像小于其实在性质的感觉,有时甚至正好像是相反性质的感觉”; 相反,如果是程度大的性质继程度小的性质而来,它所产生的感觉则会被放大。 [48]简而言之,比较会反向改变对象的感觉。 因此,当我们同情他人的快乐时,自己首先会与之同喜。 但如果我们自己的处境不如他人的处境来得令人快乐,而我们又将这两者相比较的话,我们就会为自己的处境感到痛苦。 同时,我们会认为导致这一痛苦的原因是他人的快乐(而非我们主动进行的比较),并因此产生以他人的快乐为对象的痛苦情感,亦即妒忌。 如果妒忌足够强烈,为了去除这一痛苦我们会进而产生“嫁祸于人、以便由比较获得快乐的欲望”,亦即恶意。 [49]另一方面,他人的痛苦会在比较之下“增加我们自己的幸福观念,并使我们感到快乐”。 [50]由此产生的就是以他人痛苦为对象的幸灾乐祸。 [51]但比较的这一效果有一限制: 当我们与他人差距过大时,这种比较反而无法发生,因为过大的差距切断了我们之间的关系,从而使得比较无法进行。 [52]这意味着只有具有关系的两个对象间的比较才会有反向改变感觉的效果。

在此我们看到同情机制与比较机制的重要区别: 同情机制中自我只是他人情感观念的原型以及活泼性的来源,其本身并非我们所注意的对象; 而比较机制中自我观念则是我们所注意的对象之一。 尽管有这一区别,比较仍然以同情为基础,如果我们没有经由同情而体会到他人的快乐或痛苦,接下来的比较就无从谈起。 [53]因此,比较所遵循的仍然是同情的机制,它的原因和对象仍然是他人的快乐和痛苦,只是在得到了他人的快乐或痛苦后多了一步与自身处境的比较,从而反转了先前的快乐与痛苦。 所以比较实际上是同情的另一种运作方式。

在此我们看到同情有三种运作方式,分别是广泛同情、有限同情和比较。 这三种运作方式的第一步都是产生对被注意者的同喜或同悲; 在广泛同情中,同悲会使我们产生对此人的怜悯,亦即对此人快乐的欲求和对此人痛苦的厌恶; 比较则会让我们因他人的快乐而妒忌或因他人的痛苦而幸灾乐祸; 同时,妒忌还会驱使我们对此人产生恶意,亦即令我们欲求此人的痛苦并厌恶此人的快乐。 在同情的其他结果中还会产生爱与恨,但它们并不专属于同情机制而且已经得到了讨论,所以我们在此略过。 因此,为同情机制所独有的态度有同喜、同悲、妒忌和幸灾乐祸; 动机则有怜悯和恶意。 同善意和愤怒一样,怜悯与恶意也是包含了趋向性感觉和躲避性感觉的复合动机。 同时,怜悯由带来痛苦的同悲引出,而恶意则由同样带来痛苦的妒忌引出。 它们都是对同情中的痛苦的反应。

不只是我们自身或他人的外在苦乐经验会引发特定的情感机制,知性活动本身也会带来内在的快乐与痛苦,从而引发相应的情感机制,这与心灵所具有的两个性质有关。

我们在探求真理时会产生相应的快乐。 而且这一快乐并不来自真理本身而主要产生自探寻真理的心灵活动。 [54]休谟并未进一步解释为何这种活动能带来快乐。 我们认为,这是因为心灵在进行探寻真理的知性活动时需要克服障碍,为此就需要投入相应的努力,这会“刺激起了精神”,使心灵摆脱无精打采的痛苦状态,变得活跃。 而心灵的活跃状态则会给我们带来极大的快乐。 [55]心灵的这一努力所提高的实际上是其活泼程度,[56]而高度的活泼性会带来快乐,这一点亦为休谟所明确承认。 [57]因此,心灵的活跃状态实际上就是其活泼程度高的状态,探寻真理的快乐最终也就来自这一活动给心灵带来的活跃状态。

同样能带来这种快乐的还有各种游戏,例如打猎和赌博,它们也都是能让心灵活跃的活动。 [58]游戏的一个特性也可以印证我们对这种快乐的原理的解释,这一特性就是游戏需要有一定难度才会带来足够的乐趣,过于简单的游戏很快就无法让我们再从中获得乐趣。 这无疑是因为在一定的限度内,难度越高越需要我们投入更大的努力,从而心灵就会更为活跃。 我们将这种因心灵的活跃状态而产生的快乐情感称为真理与游戏之喜。 另一方面,当心灵缺乏这种活跃状态时,就会变得微弱无力,并产生无聊这种痛苦情感。 [59]

在此可以看到两种态度: 心灵活跃程度的高低会分别带来快乐与痛苦。 同时,在快乐和痛苦时我们会因此产生喜悦或悲伤的感觉,而这种感觉又会将注意力固定于它们的原因之上。 在这里,快乐的原因是基于特定对象而进行的求真与游戏活动,痛苦的原因则是这些对象和相应活动的缺乏。 因此,真理与游戏之喜是由真理与游戏活动产生的、同时也以它们为对象的令人快乐的态度。 无聊则是因为真理与游戏之喜的缺乏而导致的。 而之所以如此总有具体的原因,例如我们需要做我们不想做的事情因此无法进行真理与游戏活动,或者是因为我们所进行的真理与游戏活动无法提供给我们足够的快乐。 因此,无聊是由它们产生且以它们为对象的令人痛苦的态度。 这一对态度是针对心灵活跃性的态度。

无聊令人痛苦,真理与游戏之喜令人快乐,因此心灵厌恶前者而欲求后者。 这种欲望即求知与游戏欲。 当心灵陷入无聊状态时,这种欲望就会发动,推动着心灵与身体去进行能得到真理与游戏之乐的活动。 因此,求知与游戏欲是以心灵活跃性为目标的动机。 值得注意的是,心灵的求知与游戏活动并非在所有条件下都能产生快乐,“当我们漫不经心或不注意时,知性的同样活动对我们就没有影响,也不足以传来我们处于另外一种心情中时由这种活动所可能得到的那种快乐”。 [60]因此,只有我们专注于所研究的内容时才能通过探寻真理的活动而获得快乐。 同时,越需要我们主动投入精力的活动越难令我们专注。 这意味着,越不需要我们投入精力的活动,亦即越简单的活动越容易令我们专注从而越容易产生快乐。 但另一方面,这种快乐因为活动本身难度的欠缺,将是难以持久的。 因此,越不费力的活动越容易上手也越容易从中得到快乐,但这种快乐将难以持久,例如简单的电子游戏或者是朋友间的嬉闹; 相反,一种活动如果需要我们投入大量精力,它给我们带来快乐的门槛也就将会很高,但一旦我们开始能够从中体会到快乐,这种快乐将会是持久而深远的,写作即为一例。

心灵的另一个性质则会引出另一组态度和动机。 这一性质是: “过分突然而猛烈的一种变化使我们感到不快。 ”[61]当我们在某个问题上无法得到确定的答案时,心灵会在几个可能的观念间来回摆动,这种思想的变化会让我们感到痛苦。 因此,不确定性会因导致心灵的不稳定而造成不安; 相反,当心灵处于稳定状态时,我们则会获得安全感。 因此,安全感和不安是我们面对让心灵处于稳定状态和不稳定状态的对象时所具有的快乐和痛苦状态。 同时,心灵不稳定时观念的活泼性将会是微弱的,而活泼性的增强同样会使得心灵活跃,从而带来快乐。 [62]因此,在面对不确定的问题从而处于不稳定状态时,心灵将因为对不安之苦的厌恶和对安稳之乐和活泼之乐的欲望而产生得到确定答案的欲望,这就是好奇心,它是以心灵的稳定性为目的的动机。

我们并不会对所有的不确定性都好奇,好奇心的产生需要有特定的条件。 只有当一个观念能够“以充分的力量刺激我们,并使我们对它极为关心,以致使我们对它的不稳定性和易变性感到不快”,我们的好奇心才会被激起。 [63]这一条件与真理和游戏之喜的产生条件实际上是一样的,即需要该对象能够唤起我们足够的注意力。 这意味着不同好奇心的产生的难易程度也将是不同的。 我们对于他人隐私的好奇总是容易被唤起的,而对于真理的好奇则没有那么容易产生,因为对他人隐私的注意并不需要我们主动投入心力,因而是容易的,而对抽象对象的注意则要主动和困难得多。

因为这两组态度与动机所针对的都是心灵的内在状态,所以我们将它们统称为内在机制。 内在机制分为两类: 活跃性机制和稳定性机制。 活跃性机制中的态度有真理与游戏之喜和无聊,动机则有求知与游戏欲,其由无聊所引发。 稳定性机制中的态度有安全感和不安,动机则有好奇心,其由不安引发。

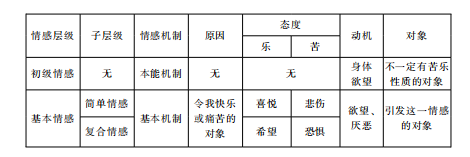

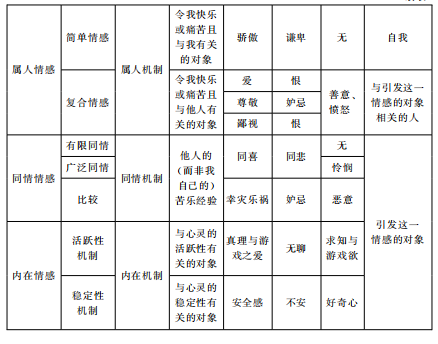

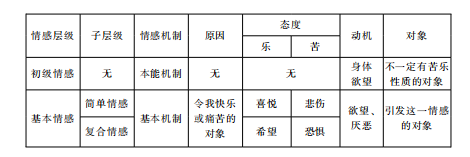

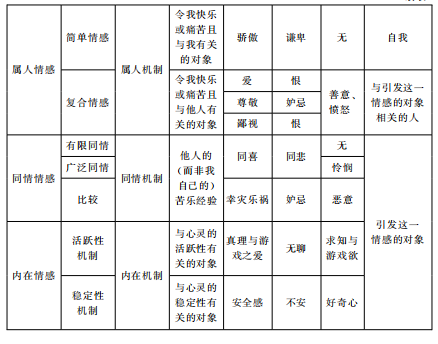

至此,我们得到了《人性论》第二卷中所有的情感层级,它们各自对应的情感机制分别是: 本能机制、基本机制、属人机制、同情机制和内在机制。 基于此,我们也将这五个层级的情感分别称为本能情感、基本情感、属人情感、同情情感和内在情感。 在休谟自己提供的情感分类中,属人情感与同情情感被合称为间接情感,本能情感和基本情感则属于直接情感。 [64]

上文中已经指出,本能机制中都是动机。 按休谟的说法,这一层级应该包含有两种不同的动机,一种是善意和愤怒,另一种则是最基本的身体欲望,如食欲、性欲等。 [65]我们在此只将身体欲望归于本能情感之中,具体理由将在谈及属人情感时给出。

基本情感中有喜悦、悲伤、希望、恐惧、欲望和厌恶六种。 我们已经指出前四种与后两种情感类型分属于简单情感与复合情感这两个基本情感的子层级。 同时,喜悦的原因的缺乏或悲伤的原因的出现将会引发欲望与厌恶,这意味着作为喜悦与悲伤之复合物的希望和恐惧也将依据于两种情感在其中所占的比例而有相应份额的欲望和厌恶与之对应。

在属人情感中同样存在着简单情感与复合情感这两个子层级。 四种简单的属人情感是骄傲、谦卑、爱与恨。 骄傲与恨或者是爱与谦卑的混合将产生尊敬、妒忌、鄙视和复合的恨四种复合情感,从而形成另一个子层级。 我们已经指出骄傲与谦卑没有对应的动机,爱与恨则会引出善意与愤怒这两种动机。 刚已提到,这两种动机被休谟放在本能情感之中,但严格说来这样的安排并不妥当。 首先,本能情感没有注意力对象作为其原因,但被爱或被恨之人的痛苦处境实际上可以算作是善意与愤怒的原因。 其次,善意与愤怒只有被放在属人情感中才能体现情感划分的系统性。 因此,我们将善意与愤怒划分为属人情感中的动机。 因为属人复合情感实际上都是爱与恨的变形,所以依据爱或恨在这一情感中所占的比例,也将有相应比例的善意或愤怒作为动机与之对应。

同情情感中同样有子层级的划分,但不再是根据简单与复合的区分,而是根据它的三种运作方式,亦即有限同情、广泛同情和比较。 在三种运作方式中,首先产生的都是同喜和同悲这两种态度。 在有限同情中,爱与恨会在它们之后产生。 但这里的爱与恨实际上已经不再是同情机制的产物,而是同情机制的结果所另外引发的情感。 因此,为了分类的精简和精确,我们在此将只考虑专属于同情机制中的情感。 在广泛同情中,同悲会引起怜悯这一动机。 在比较中,同喜与同悲会转变成妒忌与幸灾乐祸这两种态度。 妒忌则会进一步引出恶意这一动机。

在内在情感中同样有依据运作方式的区别而划分出来的子层级,亦即活跃性机制和稳定性机制。 活跃性机制的态度是真理与游戏之喜和无聊,无聊则会引出求知与游戏欲作为动机。 稳定性机制的态度是安全感与不安,不安则会引出好奇心作为动机。

在这五个情感层级和相应的子层级中,我们都能看到态度与动机的区分。 态度感觉有快乐与痛苦的区别。 动机感觉也有趋向性感觉和躲避性感觉的区分,但我们在后三个情感层级的讨论中都已经看到,其中的动机实际上都已经是兼具趋向性感觉和躲避性感觉的复合动机。 同时,除了本能机制以外,其余四种机制都遵循了情感的三元结构,也就是说这些机制都由原因、情感感觉和对象所共同组成。 即使本能机制也并未跳出这一结构,其缺乏原因,但同样具有感觉和对象。 此外,将基本机制与同情机制和内在机制相对比可以看到,它们的原因和对象总是同一的。 而它们的区别则在于: 在基本机制中,原因直接引发感觉,感觉又通过注意力而直接反作用于原因。 在另外两种机制中,原因则并不直接引发感觉,而是引发了心灵进一步的联想活动,然后才引发相应的感觉,而这一感觉又将注意力推回原因之上。 因此,基本机制是简单直接的“直线模式”,另外两种机制则是加入了联想活动后演变成的复杂的“扇形模式”。 因此,同情机制和内在机制可以视为是基本机制的变形。 在此我们可以看到基本机制的基础性地位。 另一方面,属人机制又是与它们不同的“方形模式”,这也体现了属人机制及其情感的独特性。

基于这些纵向和横向的划分,我们也就得到了对情感类型的系统性分类。 由此,我们得到一系列受到了最具体规定的情感类型,或者也可以说是情感类型的最小单位,并明晰了它们在情感体系中的位置以及它们相互间的关系。 它们中的每一个,依据具体的发生条件,则会最终表现为一个个具体的情感。

在此,我们将情感分类的最终结果以“情感范畴表”的形式加以呈现:

对比休谟在T 2.1.1中所做的情感分类,我们这里的情感分类在多出来几个情感层级和情感类型的同时,还缺少了平静/猛烈情绪与平静/猛烈情感的区分。 之所以如此是因为平静情绪是“对于行为、著作和外界对象的美和丑所有的感觉”,亦即审美情绪。 [66]而美与丑的影响即在于给心灵带来快乐和痛苦。 [67]这意味着美与丑的对象实际上也是给我们带来快乐与痛苦的对象。 同时,它们发生作用的方式或者是直接带给我们相应的感受,或者是与自我或他人相联系从而引起我们对自我或他人的相应感受,亦或者是作为与自我无关的他人经验通过同情机制而带给我们相应的感受。 换言之,审美情绪并没有新的情感机制。 因此,平静情绪与猛烈情绪的划分并不是情感机制和类型上的划分。 情感内部的平静情感与猛烈情感的划分亦是相同的情况。 这一划分也并非情感机制上的划分,而只是情感原因的具体性质上的差异,因此也并非情感类型上的区别。 [68]

可以看到,在划分情感类型的同时我们也对经验进行了整理和分类。 引发情感的原因都是苦乐经验。 对应着五个情感层级,我们的苦乐经验也有五个类型,分别是物的无苦乐经验、物的苦乐经验、与自己或他人有关的苦乐经验、他人的苦乐经验和内在苦乐经验这五类。 这里的物应做广义上的理解,即只要是不以属人机制的方式进行反应的自我的外在经验都算作物的经验。 这意味着我们对人也可以具有物的反应。 这一情感体系不仅呈现了不同情感机制之间的系统性关系,还指示出我们全部的经验类型,以及情感机制与经验类型之间的对应。 同时,基于这一静态的情感体系,我们或许能够对情感的运动变化和情感间的相互转化进行动态分析。 凭此,我们或许最终能够对人类的身心行动进行尽可能准确、细致和全面的分析与预测。

对比休谟在T 2.1.1中所做的情感分类,我们这里的情感分类在多出来几个情感层级和情感类型的同时,还缺少了平静/猛烈情绪与平静/猛烈情感的区分。 之所以如此是因为平静情绪是“对于行为、著作和外界对象的美和丑所有的感觉”,亦即审美情绪。 [66]而美与丑的影响即在于给心灵带来快乐和痛苦。 [67]这意味着美与丑的对象实际上也是给我们带来快乐与痛苦的对象。 同时,它们发生作用的方式或者是直接带给我们相应的感受,或者是与自我或他人相联系从而引起我们对自我或他人的相应感受,亦或者是作为与自我无关的他人经验通过同情机制而带给我们相应的感受。 换言之,审美情绪并没有新的情感机制。 因此,平静情绪与猛烈情绪的划分并不是情感机制和类型上的划分。 情感内部的平静情感与猛烈情感的划分亦是相同的情况。 这一划分也并非情感机制上的划分,而只是情感原因的具体性质上的差异,因此也并非情感类型上的区别。 [68]

可以看到,在划分情感类型的同时我们也对经验进行了整理和分类。 引发情感的原因都是苦乐经验。 对应着五个情感层级,我们的苦乐经验也有五个类型,分别是物的无苦乐经验、物的苦乐经验、与自己或他人有关的苦乐经验、他人的苦乐经验和内在苦乐经验这五类。 这里的物应做广义上的理解,即只要是不以属人机制的方式进行反应的自我的外在经验都算作物的经验。 这意味着我们对人也可以具有物的反应。 这一情感体系不仅呈现了不同情感机制之间的系统性关系,还指示出我们全部的经验类型,以及情感机制与经验类型之间的对应。 同时,基于这一静态的情感体系,我们或许能够对情感的运动变化和情感间的相互转化进行动态分析。 凭此,我们或许最终能够对人类的身心行动进行尽可能准确、细致和全面的分析与预测。

注释:

[1]David Hume , “ A Dissertation on the Passions ,” in Tom L. Beauchamp ( ed. ), A Dissertation on the Passions; The Natural History of Religion : A Critical Edition ( New York : Oxford University Press , 2007 ), p.29.

[2]T 2.3.9.31. 该标注表示,该引文出自《人性论》第二卷第三章第九节第三十一段。 《人性论》英文版参见 David Hume , A Treatise of Human Nature , David Fate Norton and Mary J. Norton ( eds. )( Oxford : Clarendon Press , 2007 )。 中译文参见休谟: 《人性论》,关文运译,北京: 商务印书馆, 1980 年。

[5]T 2.1.5.4 , 2.2.1.6 , 2.3.9.4.

[7] 这一点也为不少学者所认同,参见 Rachel Cohon , “ Hume’s Indirect Passions ,” in Elizabeth S. Radcliffe ( ed. ), A Companion to Hume ( Oxford : Blackwell Publishing , 2008 ), p.165; Christine M. Korsgaard , “ The General Point of View : Love and Moral Approval in Hume’s Ethics ,” Hume Studies , vol.25 , no.1 and 2 ( 1999 ), p.32; Gerald Postema ,“‘ Cemented with Diseased Qualities ’: Sympathy and Comparison in Hume’s Moral Psychology ,” Hume Studies , vol.31 , no.2 ( 2005 ), p.286; Amy M. Schmitter , “ Making an Object of Yourself : On the Intentionality of the Passions in Hume ,” in Jon Miller ( ed. ), Topics in Early Modern Philosophy of Mind ( Springer , 2009 ), p.227 。 这一点也为不少学者所认同,参见 Rachel Cohon , “ Hume’s Indirect Passions ,” in Elizabeth S. Radcliffe ( ed. ), A Companion to Hume ( Oxford : Blackwell Publishing , 2008 ), p.165; Christine M. Korsgaard , “ The General Point of View : Love and Moral Approval in Hume’s Ethics ,” Hume Studies , vol.25 , no.1 and 2 ( 1999 ), p.32; Gerald Postema , “‘ Cemented with Diseased Qualities ’: Sympathy and Comparison in Hume’s Moral Psychology ,” Hume Studies , vol.31 , no.2 ( 2005 ), p.286; Amy M. Schmitter , “ Making an Object of Yourself : On the Intentionality of the Passions in Hume ,” in Jon Miller ( ed. ), Topics in Early Modern Philosophy of Mind ( Springer , 2009 ), p.227 。

[8] 不少学者都持有这种看法,参见 Rachel Cohon , “ On an Unorthodox Account of Hume’s Moral Psychology ,” Hume Studies , vol.20 , no.2 ( 1994 ), p.188; Cohon , “ Hume’s Indirect Passions ,” p.164; Hsueh Qu , “ The Simple Duality : Humean Passions ,” Canadian Journal of Philosophy , vol.42 , no.S1 ( 2012 ), p.98; Elizabeth S. Radcliffe , “ Hume’s Psychology of the Passions : The Literature and Future Directions ”, Journal of the History of Philosophy , vol.53 , no.4 ( 2015 ), p.583; Schmitter ,“ Making an Object of Yourself : On the Intentionality of the Passions in Hume ,” p.224 。

[15] Cohon, “Hume’s Indirect Passions,” p.160; James Fieser, “Hume’s Classification of the Passions and its Precursors,” Hume Studies,vol.18, no.1(1992), pp.7-8; Jane L. McIntyre, “Hume’s ‘New and Extraordinary’ Account of the Passions,” in S. Trager (ed.), The Blackwell Guide to Hume’s Treatise (Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 2006), p.211.

[17] “善意”即“benevolence”,关文运先生将其译为“慈善”。

[24] Donald Davidson, “Hume’s Cognitive Theory of Pride,” The Journal of Philosophy, vol.73,no.19(1976), p.749; Norman Kemp Smith, The Philosophy of David Hume (New York: Palgrave Macmillan, 1941), p.181; Terence Penelhum, Hume (London and Basingstoke: Macmillan Press Ltd., 1975), pp.98-99.

[28] Donald C. Ainslie, “Scepticism about Persons in Book II of Hume’s Treatise,” Journal of the History of Philosophy,vol.37, no.3(1999), p.472; Pll S. rdal, “Another Look at Hume’s Account of Moral Evaluation,” Journal of the History of Philosophy,vol.15, no.4(1977), p.408; Pll S. rdal, “Hume and Davidson on Pride,” Hume Studies, vol.15, no.2(1989), p.387; Davidson, “Hume’s Cognitive Theory of Pride,” p.744.

[34]Cohon, “Hume’s Indirect Passions,” pp.166,169.

[35]T 2.2.11.2.有学者指出,同情机制与同情情感的区别并未为休谟的同时代人,尤其是曼德维尔和卢梭所意识到,因此休谟的这一区分代表了哲学心理学上的一个重大理论进步。 它使得休谟可以在一个更深层次上解释人类情感和行为的复杂性。 参见Postema, “‘Cemented with Diseased Qualities’: Sympathy and Comparison in Hume’s Moral Psychology,” p.257。

[38]Nicholas Capaldi, Hume’s Place in Moral Philosophy (New York: Peter Lang Publishing, 1989), pp.157-158.

[40]这与休谟的自我理论相一致。 在他看来,自我观念作为“知觉束”并不是某个独立持存的观念,而只是回忆与知觉的集合。 因此我们在某个环境下的自我也就体现为我们事后的相关回忆。 参见T 1.4.6.4。

[47]阿达尔(P á ll S. Á rdal)亦认为休谟在此未给出足够的解释,参见P á ll S. Á rdal, Passion and Value in Hume’s Treatise (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966), pp.51-52。 阿达尔(P á ll S. Á rdal)亦认为休谟在此未给出足够的解释,参见P á ll S. Á rdal,Passion and Value in Hume’s Treatise (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1966), pp.51-52。

[51]“幸灾乐祸”这种情感并未在《人性论》中被直接提及,而是我们基于休谟情感理论的内在逻辑所做的扩展。

[53]施密特(A. Schmitter)亦持有相同的看法,参见Amy Schmitter, “Family Trees: Sympathy, Comparison, and the Proliferation of the Passions in Hume and His Predecessors,” in L. Shapiro & M. Pickayé (eds.), Emotion and Cognitive Life in Medieval and Early Modern Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 2012), p.269。

[68]洛布(Louis Loeb)和阿达尔同样指出了这一点,参见Louis Loeb, “Hume’s Moral Sentiments and the Structure of the Treatise,” Journal of the History of Philosophy, vol.15, no.4(1977), pp.398-399; P á ll S. Á rdal, “Another Look at Hume’s Account of Moral Evaluation,” p.411。