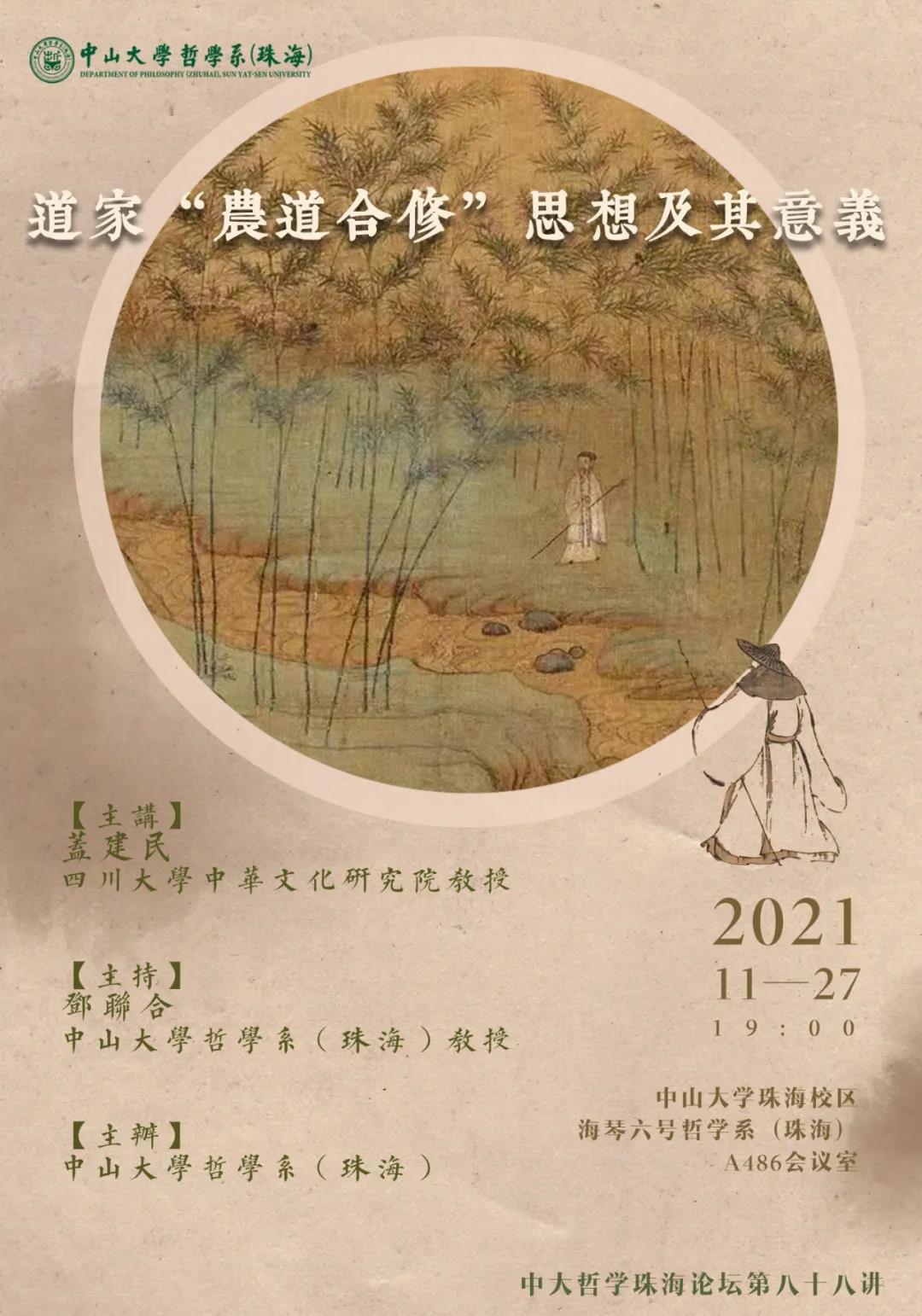

中大哲学珠海论坛第八十八讲:道家“农道合修”思想及其意义

发布人:辛邦杰

发布日期:2021-11-28

活动时间

-

活动地址

中山大学珠海校区海琴六号哲学系(珠海)A486会议室

题目

道家“农道合修”思想及其意义

主讲

盖建民 四川大学中华文化研究院教授

主持

邓联合 中山大学哲学系(珠海)教授

主办

中山大学哲学系(珠海)

时间

2021年11月27日19:00开始

地点

中山大学珠海校区海琴六号哲学系(珠海)A486会议室

内容简介

一、小引:一个“被忽视的研究领域”

二、由“贵生”而“尚农”

三、道家与传统农业社会多方面的互动

四、道家“农道合修”引发的思考

传统观念认为,道家注重个人修炼与解脱,似乎不大关心世俗社会“辟土殖谷”、畜牧、桑蚕之事,于农学无涉。但事实上却并非如此。道家以“贵生重生”、“生为第一”为基本教义,而生命存在的一个基本前提是必须有足够的衣食保障。从逻辑上分析,“道在养生”,“养”古文写作“養”,《说文解字》释云:“养,供养也。从食,羊声。”因此,“养”的本义就是用食物来供养。广义的养生,理应包括日常生命的维持与延续,衣食的保障就是“养生”的一个前提和基础。

主讲人简介

盖建民教授,国家级人才计划入选者,四川大学中华文化研究院副院长,教育部人文社会科学重点研究基地四川大学道教与宗教文化研究所所长,国务院学位委员会学科评议组(第七、八届哲学)成员,兼任中国宗教学会副会长,全国老子道学文化研究会常务副会长,《宗教学研究》主编(执行)。曾任国家“985”工程四川大学“宗教、哲学与社会研究创新基地”学术带头人,2004年入选教育部首届新世纪优秀人才。