学术资讯|我系杨震教授发表文章·剧场性:前卫还是回归?一个基于当代艺术的分析

剧场性:

【摘要】剧场性是一个伴随着前卫艺术运动发展才浮出水面的概念,它与剧本相对,与表演及观众相关,指向介于主体与客体之间的一种事态。

【关 键词】剧场性;

本文刊载于《同济大学学报(社会科学版)》2024年第2期《艺术学与审美文化 》栏目。

作者简介

杨震,中山大学哲学系(珠海)教授。

//

正文

//

一个放进展览空间的普通雪铲算艺术吗?

后现代主义、荒谬、解构、去中心化、达达、现成品、行为、装置、后剧场、极简主义……这些概念似乎分别能对某个现象进行命名,也能带来对某种特殊现象的解释,但似乎无法回答上述追问,也不能对大面积的艺术革命做出统一的回应乃至辩护,更不用说连接起传统与当代。

//

一、 作为艺术内在结构的剧场性

//

剧场性(theatricality)作为一个普遍范式,并非优先与戏剧绑定在一起,而是当代艺术共享的一个审美新视域。

如果首先追问该概念(在外延上)的最小化定义,巴特的公式无疑是恰当的:

剧场及剧场性虽然是自古希腊以来就有的一种现象,但正如雷本蒂施指出的,“剧场性”作为一个美学问题,是伴随着当代艺术(远不止戏剧艺术)出现的新的结构性问题。

这个本质上属于诗学的剧本学传统,经由贺拉斯和布瓦罗的巩固,在启蒙时代的狄德罗和莱辛那里更细致地发展了起来,形成了影响深远的“第四堵墙”理论。

然而,作为艺术的一种内在结构,剧场性从未减弱过它的作用。

明确提倡剧场性的第一个作家是尼采,尽管他没有使用这样的术语。

什么是剧场?

托尼·史密斯《死》

图片来源 | https://www.nga.gov_collection_art-object-page.127623

//

二、过程性、偶发性、身体性与字面性

//

总体来说,我们需要的是既突破基于“作品”的外在存在的客体美学,又突破基于“主体”心灵观照、移情、写作的主体美学,从而进入一种聚焦发生在二者之间的一次性、在场性事件的过程美学、经验美学。

过程性就成了理解艺术的剧场性结构的第一个子概念。

与此相关,艺术作品总是偶发性的。

阿布拉莫维奇《节奏0》

图片来源 | https://arthive.com_zh_artists_

92199~_works_635213~0

可以看出,身体性也是剧场性的重要维度。

身体性也包括了观众的身体,正如立普斯曾指出的,观众并非纯粹的精神性静观,他们也通过肌肉的真实动作对舞台动作进行“模拟”。

正如伯梅的气氛美学所提示的,这种剧场表演的身体性与空间性密不可分;

剧场性还意味着在语义学上向着字面性的退回,变成“能指的游戏”。

所以,我们不宜简单地说,当代艺术在玩材料,而要看到,在一个普遍符号化的生活世界,艺术作为一种感性事件,不停地把我们拉回到字面性,亦即回到语义的不固定性、句法的灵活性、经验的开放性中。

弗里德有一点是对的,他把剧场性理解为“包含观众”。

//

三、居间性作为剧场现象的核心结构

//

由此,我们进入剧场性最核心的一个层面:

这种居间性,在鲍姆嘉通指出审美活动是“类理性”、康德提出鉴赏判断介于认识与实践之间、黑格尔强调艺术是理念与感性显现的结合、席勒谈游戏冲动作为理性冲动与感性冲动的调和的时候,就已经显露出来。

如今我们得以谈论一种更为彻底的居间性。

直观地来看,剧场首先是“表演者”与“被表演者”的二合一。

这种表演与被表演的居间,观众与演员的居间,其实也是存在与旁观的居间结构,是尼采描述的那种可以转过眼睛看见自己的魔画,也是黑格尔所说的那种浑身长满眼睛的阿古斯,既是艺术的化身,也是存在的境界。

这里也有着一种符号学意义上的居间,亦即字面与意义、能指与所指、现实与虚构、直觉与象征之间的居间结构。

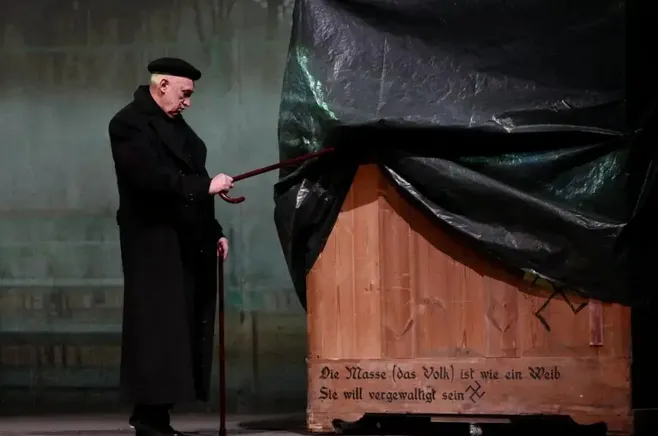

贝克特《终局》剧照

图片来源 | ht tp s://www.nytimes.com_2008_05_02_

theater_reviews_02endg

所有这些居间性,都指向了剧场性最显而易见的面相:

//

四、质疑与辨析

//

“剧场性”解释了当代艺术为何会是这样,它们作为艺术的特征是什么,它们追求的是什么,以及如何在本体论上理解它们的存在,可是这就能证明它们是合理的和有价值的吗?

即便我们承认,这些艺术是过程性的,是一个事件而不是一件物品;

早至卢梭,晚到弗里德、卡维尔都对剧场性进行了批判与质疑。

对于以弗里德为代表的对艺术自律性在剧场性中的丧失的担忧,在前文中已经做出过回应。

杜尚《断臂之前》

图片来源 | https://jeffchester.wordpress.com_

2013_04_25_the-definition-of-art_duchamp_-in-advance-of-a-broken-arm-295x395_

弗里德提供的一个比较有挑战性的质疑,是来自语义学和句法学视角的挑战。

我们可以从两方面来回应这个犀利的质疑:

关于第一点,在某种意义上,似乎的确只有艺术能实现“瞬间的全部意义”,即黑格尔所指出的,把理念的全部深度具身化在感性形式的显现中,他认为雕塑完美做到了这一点。

关于第二点,剧场性艺术难道真的变成了肤浅的现实本身吗?

反过来,我们甚至可以说,正是艺术内在的剧场性,让我们得以通过一种具身在场的“全息”的方式来觉知人类经验的深度与广度,我们不仅通过被动也通过主动(泽尔),不仅通过承受也通过行动(杜威),不仅通过观看也通过扮演,不仅通过解读也通过创作,不仅通过时间也通过空间,不仅通过感官也通过身体,不仅通过符号也通过材料来“知道”。

在剧场性的视野中,如何评价一个作品的好坏,这似乎是一个棘手的问题。

更犀利的批判是卡维尔带来的,即一种鼓励在“介入”的同时保持“旁观”的剧场态度,是否会助长“剧场墙壁的扩张”?

从幸福伦理学的角度来看,剧场性则有着尼采所揭示的那种解放性。

( 本文部分图片来自作者和网络,仅用作学术交流 。

来源|同济大学学报(社会科学版)

初审|韩 珩

审核|卢 毅

审核发布|屈琼斐