讲座回顾丨“若海·启航”哲学导论系列公开课第二季第四讲:艺术不是“什么”——理解艺术的六个路径

艺术不是“什么”——理解艺术的六个路径

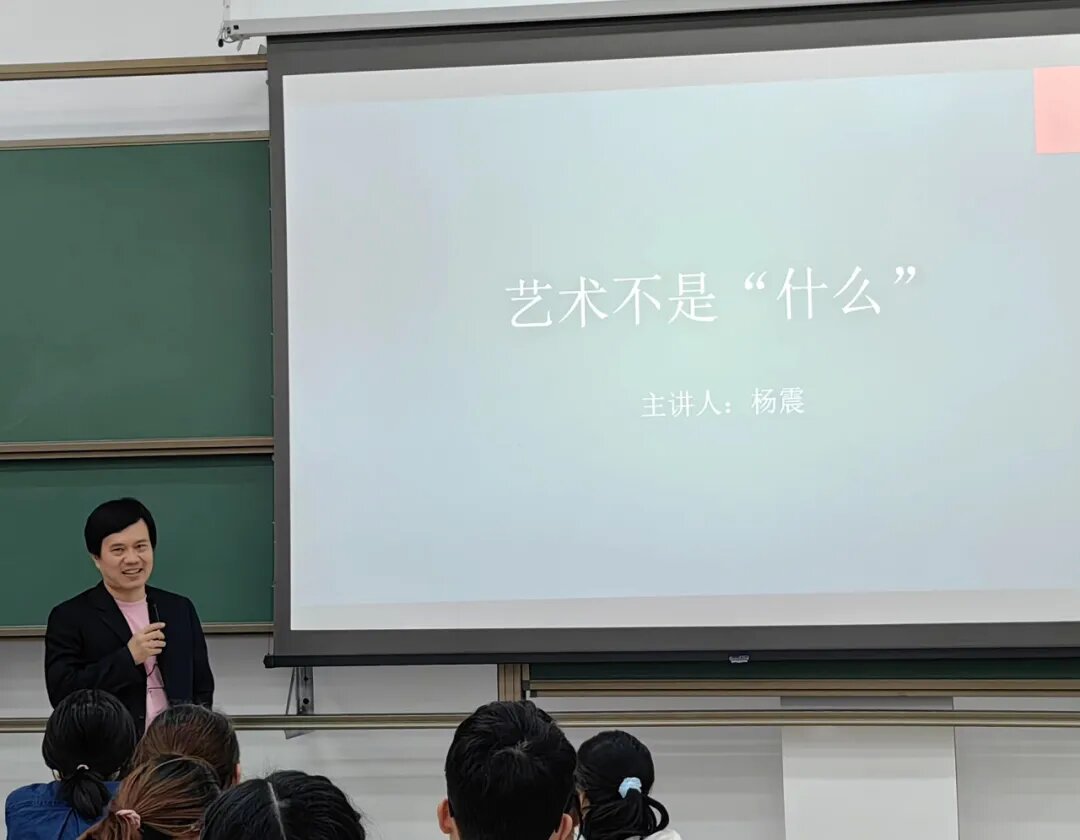

2024年3月28日下午,哲学系(珠海)于广州校区南校园第二教学楼2205-119座公共课室举办了“若海·启航”哲学导论系列公开课第二季第四讲。

引入

杨震老师首先提出了“艺术是什么”的问题。

理解艺术的六个路径

第一个路径:

艺术模仿现实,艺术创造离不开模仿。

第二个路径:

艺术必须是自由创造。

第三个路径:

艺术家探索出了符合人体审美需要的形式,艺术品的创造遵循了此种形式,因此它具有美的价值。

第四个路径:

杨震老师提到,关于艺术的所有定义都无法对杜尚的作品《泉》进行评价。

第五个路径:

授权理论的缺陷是它难以解决艺术的时间性问题。

第六个路径:

艺术其实是一种经验的开启。

来源|哲珠新媒体

文稿|张小艺 陈妍菁 张蕾 邓悦玥 傅乐韵 杨诺 刘潘 陈可心

采风|董晋如

编辑|黎笑言

初审|韩 珩

审核|卢 毅

审核发布|屈琼斐