学术资讯 | 我系陈建洪教授发表文章: 论天下中国的“土”气与“洋”气

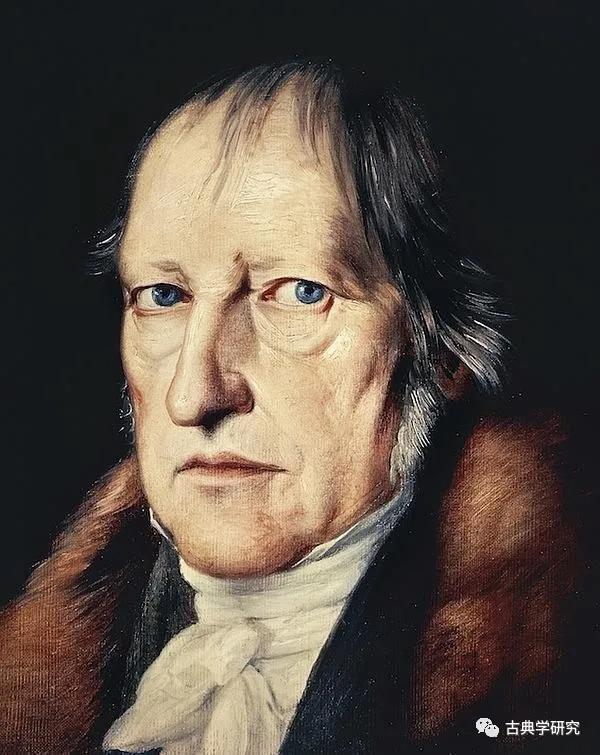

一、黑格尔的先见与成见

黑格尔(G. W. F. Hegel,1770—1831)

20世纪末,以文明冲突论闻名于世的亨廷顿曾经指出,“在这样一个多元化的世界上,任何国家之间的关系都没有中国和美国之间的关系那样至关重要”;他当时也预言:“未来的世界和平在相当大的程度依赖于中国和美国的领导人协调两国各自的利益的能力,及避免紧张状态和对抗升级为更为激烈的冲突甚至暴力冲突的能力,而这些紧张状态和对抗将不可避免地存在。”[3](中文版序言P2-3)与亨廷顿不同,像卡根这样的新保守主义者,则明确把中国以及俄国看作是美国秩序的威胁者,旗帜鲜明地提出要进行阻击。自由主义国际秩序的理论家并不认为中国可以挑战或者颠覆美国秩序而重建一个国际新秩序,但也认定中国是一个挑战,因而提出美国需要强化自由主义国际秩序的规则和制度来回应中国的崛起[2](P301-311)。新保守主义和自由主义国际秩序理论立场各自不一,但都认为世界历史的黑格尔脚步不应该迈入中国,也不认为中国可以是塑造世界秩序的主导力量。

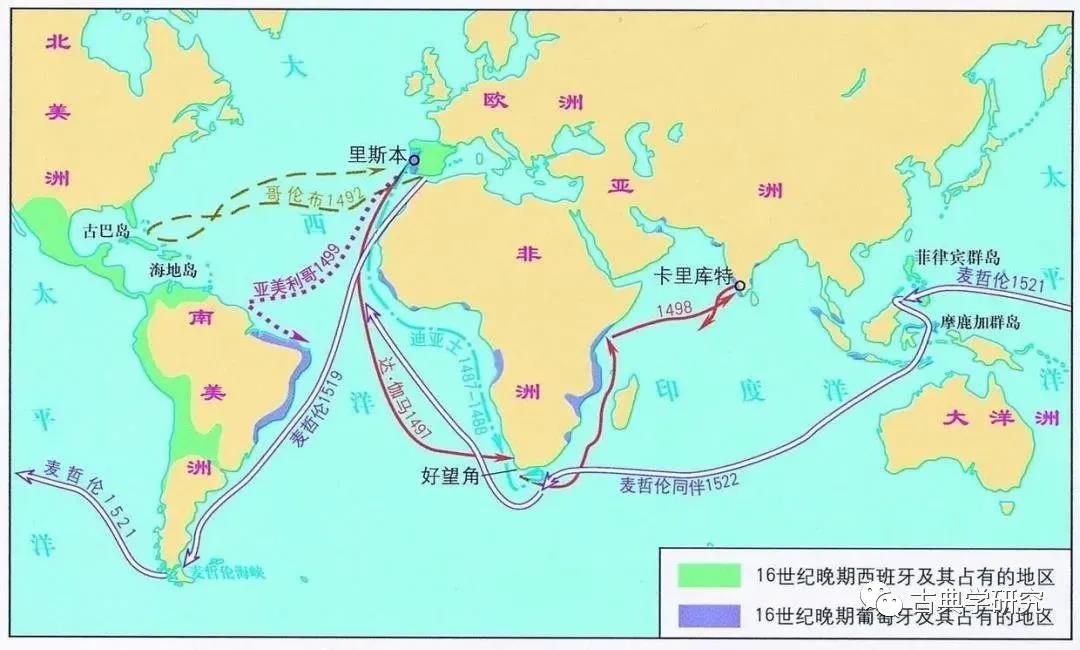

人类在大海的无限里感到他自己底无限的时候,他们就被激起了勇气,要去超越那有限的一切。大海邀请人类从事征服,从事掠夺,但是同时也鼓励人类追求利润,从事商业。……这种超越土地限制、渡过大海的活动,是亚细亚洲各国所没有的,……在他们看来,海只是陆地的中断,陆地的天限;他们和海不发生积极的关系。[1](P92-93)

黑格尔的论断不仅涉及人与海洋的一般关系,而且从海洋与陆地对比的角度,对亚洲和欧洲的文明差异做出了基本判断。第一,关于海洋本身,黑格尔强调海洋会激发人类对无限的追求和超越有限的勇气;第二,海洋会让人类产生两个方面的欲望,一是从事征服和掠夺的欲望,二是追求利润、从事商业的欲望;第三,追求无限、追求征服和掠夺、追求商业和利润,是体现海洋精神的人类活动;第四,亚洲各国没有超越土地的海洋精神,所以不与海洋发生积极的关系。这里暗含的意思是,亚洲各国是根植于土地的陆地国家。由于把海洋看作陆地的中断和界限,所以陆地国家缺乏海洋精神。简单而言,根据黑格尔的论断,亚洲各国包括中国是“土”气的,缺乏“洋”气。黑格尔的论断还包含着海洋文明优于陆地文明,也就是欧洲文明优于亚洲文明的意思。这种说法,在20世纪八九十年代的中国思想界也非常流行。故此,很多学者也没少从这个角度检讨和批判中国文明传统中海洋因素的缺失。

二、天下秩序的思想复兴

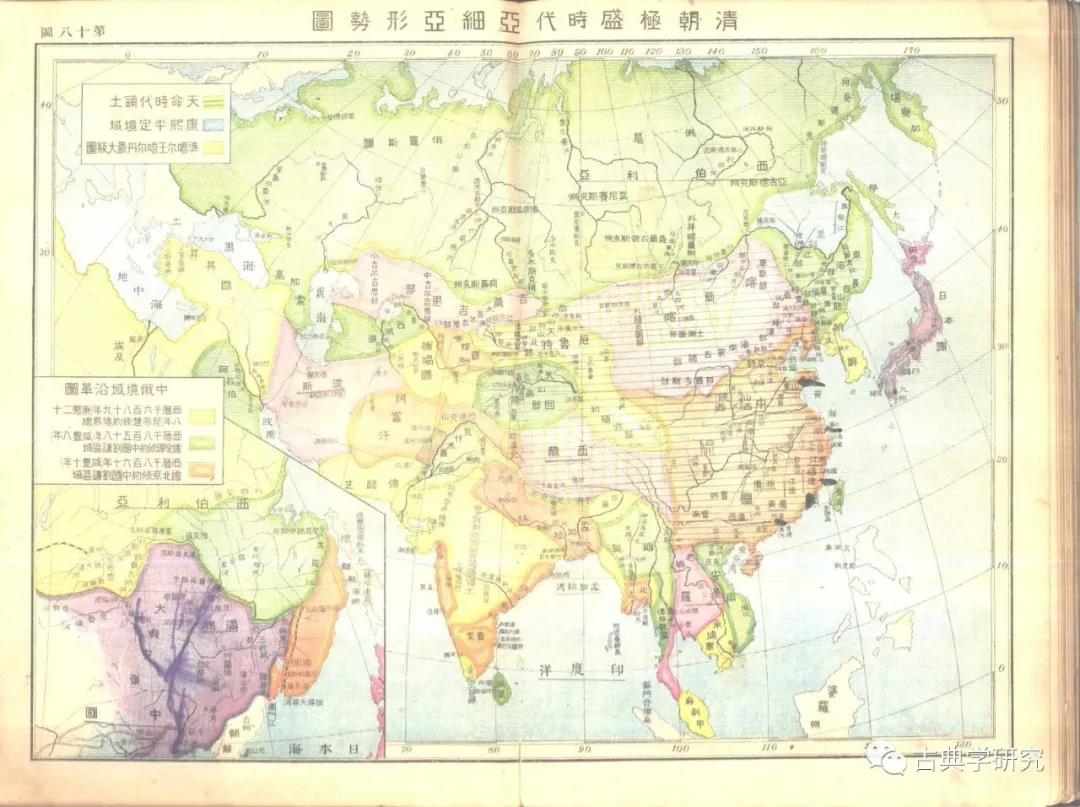

就葛兆光的这两个批评而言,想象其实并非传统天下中国的独有现象。无论从地理学还是政治学上来说,以自我为中心的想象一直伴随着人类生活,无论东西。罗马帝国囊括的地中海,字面意义就是作为大地的中心;中世纪基督教欧洲的T-O地图也把耶路撒冷视作世界的中心[14](P73-75)[15](P59);即便是地理大发现之后的世界,以自我为世界中心的想象也没有断过。大英帝国的地理学家麦金德毫不掩饰地将英格兰尤其是伦敦放在了世界地图的中心[15](P63)。地球是圆的,从地理上说,任何一个地方都可能成为世界的中心。从政治上说,如安德森所说,“所有伟大而具有古典传统的共同体”都倾向于“把自己设想为位居宇宙的中心”[16](P12)。人类历史一直是万国纷争的历史,的确是一个历史事实,万国争雄,也是历史事实。更为关键的问题可能是,这个雄主是要称霸还是做王?自我想象是否匹配了相应实力?

三、乡土中国的“土”气

故乡 吴冠中绘

关于中国文化的差序格局,无论在《乡土中国》中还是后来对乡土中国概念的回顾中,费孝通都倾向于认为,传统的乡土社会已经开始瓦解,不再适应工业化社会,改革开放以后的中国已经不能简单以乡土中国来概括[19](P69,109)。费孝通强调,我们的社会将从一个“封闭的、乡土的、传统的社会转变为一个开放的、现代化的、和平共处的社会”[19](P191);但另一方面他又认为,差序格局是中国文化的一个特点,是中国悠久文化培育出来的精髓。它会始终存在于中国的历史连续体之中,不能轻易否定它,实际上也否定不了,虽然它曾经受到根本否定[19](P205)。前一方面是历史认识,后一方面是价值认识,两者如何能够同时成立而不相互矛盾,是需要另外思考的问题。

四、天下中国的“洋”气

江南水乡 吴冠中绘

五、结 语

《清朝极盛时代亚细亚形势图》

(载于清末新学会社编《东洋历史地图》)

关于中国的陆地属性及其意义,从来都不乏强调,甚至像黑格尔那样,直接简单断言亚洲各国跟海洋并不发生积极的关系。黑格尔关于中国的论断,前承孟德斯鸠,后续韦伯,代表了对启蒙时期“中国礼赞论”的反动思路[28](P7-18)。其中有时势变化和强弱对比的因素,也不无欧洲优越论的偏见。钱穆先生曾经指出,“近代的中国人,往往蔑视自己以往的政治传统,又说中国没有成套的政治理论,没有大的政治思想家”[33](P23-24)。这种蔑视的基础也是不假思索地接受欧洲文明优越性的判断。时势一直在变化,认知从来有偏见。立足海洋看中国,就需要反思和克服黑格尔历史哲学视野下的中国观。既要扎根中国大地,也要漂洋过海;既不失黏在脚底的“土”气,也要散发跨越重洋的“洋”气。天下中国若要成为世界概念,就意味着不仅要是陆地的,而且必须要是海洋的。

注释

上下滑动查看注释

[1] 黑格尔. 历史哲学. 王造时译. 上海:上海书店出版社,2001.

[2] 伊肯伯里. 自由主义利维坦——美利坚世界秩序的起源、危机和转型. 赵明昊译. 上海:上海人民出版社,2013.

[3] 亨廷顿. 文明的冲突与世界秩序的重建. 周琪、刘绯、张立平、王圆译. 北京:新华出版社,1998.

[4] 卡根. 美国缔造的世界. 刘若楠译. 北京:社会科学文献出版社,2013.

[5] 许倬云. 说中国:一个不断变化的复杂共同体. 桂林:广西师范大学出版社,2015.

[6] 许纪霖. 中国,何以文明. 北京:中信出版社,2014.

[7] 孙歌. 我们为什么要谈东亚:状况中的政治与历史. 北京:生活·读书·新知三联书店,2011.

[8] 韩毓海. 天下:包纳四夷的中国. 北京:九州出版社,2012.

[9] 赵汀阳. 坏世界研究:作为第一哲学的政治哲学. 北京:中国人民大学出版社,2009.

[10]赵汀阳. 天下体系——世界制度哲学导论. 北京:中国人民大学出版社,2011.

[11]干春松. 重回王道:儒家与世界秩序. 上海:华东师范大学出版社,2012.

[12]葛剑雄. 统一与分裂:中国历史的启示. 北京:商务印书馆,2013.

[13]葛兆光. 宅兹中国——重建有关“中国”的历史论述. 北京:中华书局,2011.

[14]曼斯缪·奎尼,米歇尔·卡斯特诺威. 天朝大国的景象——西方地图中的中国. 安金辉、苏卫国译.上海:华东师范大学出版社,2015.

[15]段义孚. 恋地情结. 志丞、刘苏译. 北京:商务印书馆,2019.

[16]安德森. 想象的共同体——民族主义的起源与散布. 吴叡人译. 上海:上海人民出版社,2005.

[17]费孝通. 乡土中国. 北京:人民出版社,2008.

[18]蒙哥马利. 泥土:文明的侵蚀. 陆小璇译. 南京:译林出版社,2017.

[19]费孝通. 中国文化的重建. 上海:华东师范大学出版社,2014.

[20]乔清举. 河流的文化生命. 郑州:黄河水利出版社,2007.

[21] 魏特夫. 东方专制主义—— 对于极权力量的比较研究. 徐式谷、奚瑞森、邹如山译. 北京:中国社会科学出版社,1989.

[22]佩恩. 海洋与文明. 陈建军、罗燚英译. 天津:天津人民出版社,2017.

[23]费尔格里夫. 地理与世界霸权. 胡坚译. 杭州:浙江人民出版社,2016.

[24]唐晓峰. 从混沌到秩序:中国上古地理思想史述论. 北京:中华书局,2010.

[25]李零. 我们的中国(第4编):思想地图——中国地理的大视野. 北京:生活·读书·新知三联书店,2016.

[26]索萨. 极简海洋文明史——航海与世界历史5000年. 施诚、张珉璐译. 北京:中信出版集团,2016.

[27]王赓武. 更新中国:国家与新全球史. 黄涛译. 杭州:浙江人民出版社,2018.

[28]尾形勇. 中国古代的“家”与国家. 张鹤泉译. 北京:中华书局,2010.

[29]上田信. 海与帝国:明清时代. 高莹莹译. 桂林:广西师范大学出版社,2014.

[30]上田信. 东欧亚海域史列传. 寇淑婷译. 厦门:厦门大学出版社,2018.

[31]麦金德. 历史的地理枢纽. 林尔蔚、陈江译. 北京:商务印书馆,2010.

[32]冈田英弘. 世界史的诞生:蒙古帝国的文明意义. 陈心慧译.北京:北京出版社,2016.

[33]钱穆. 中国历代政治得失. 北京:生活·读书·新知三联书店,2012.

— 作者简介 —

陈建洪,浙江瑞安人,北京大学文学学士、哲学硕士;比利时鲁汶大学哲学硕士、博士,主要研究领域为外国哲学、政治哲学。2006-2015年任教于南开大学哲学院,2015年10月至今,任中山大学哲学系(珠海)教授兼系主任。著作出版包括《既无君子,何以天下》(韩译)、《论施特劳斯》、Between Politics and Philosophy、《耶路撒冷抑或雅典:施特劳斯四论》等。